親族が亡くなって、相続手続きを行う際に、「相続人の確定」をしなければなりません。誰が相続人なのかを確定させるために、家系図を作成しますが、実際に家系図を作るときに、どんな資料が必要で、どのようなことに気をつければいいのか学んでいきましょう。

1.家系図を作るために

「家系図」とは、自分の家族の系統(これを「家系」といいます。)を図にしたもので、家族のつながりが分かりやすく記載された図のことを言います。家系図を作成するには、①自分で作る方法のほか、②行政書士等の士業や企業に依頼する方法があります。

①の場合、必要書類・情報の収集にかかる実費のみを負担すれば良いですが、たとえば戸籍を収集するには、戸籍のつながり、すなわち戸籍を読み解くための知識が必要ですし、現地調査を要する場合、遠方まで出向かなければならない可能性がありますので、かなりの時間がかかることが予想されます。

②③の場合は、そのような時間的コストを削減することができますが、実費だけでなく行政書士や企業に支払う手数料(報酬)といった経済的コストがかかります。どちらを選択されるかは、時間的コストと経済的コストのいずれを削減するのか、どういった調査が予想されるのか総合的に考慮して決定しましょう。

では、仮に①で手続きを進めるとして、家系図を作るためにまず何をすれば良いでしょうか。

調査の方法としては、戸籍収集による調査、現地調査を行う、知っている人に聞いて調査する、過去の文献を読み解くなどの方法があります。

一番スタンダードで確実な方法は、戸籍収集による調査です。戸籍は夫婦関係、親子関係を記載した、まさに家族関係を表す公的書類ですので、これを収集することが最も合理的な調査方法となります。

ただし、戸籍が古すぎて残っていない場合などは現地調査や聞き込み調査、文献調査などを行う必要が出てきます。

2.戸籍収集による調査

それでは、戸籍を収集するとして、何から始めればいいでしょうか。

こちら被相続人の氏名、生年月日、本籍地、筆頭者が分かっていれば、まずは被相続人の本籍地を管轄する役所で被相続人戸籍を取得することから始めます。本籍地や筆頭者が分からない場合は、被相続人の最後の住所地で被相続人の住民票の除票を取得しましょう。

住民票の除票には戸籍取得に必要な情報が載っていますので、これを取得することで戸籍を得ることができます。なお、被相続人の住民票の除票を取ることもできない場合には、ご自身の戸籍を取得し、そこから辿っていくことになります。

具体的な方法についてですが、役所の窓口で取得することができるのはもちろん、郵送でも請求ができます。ただし、郵送の際、現金を送ることはできませんので、郵便局で小為替を購入し、戸籍謄本の申請用紙、身分証明書の写し、返信用封筒などの必要書類と一緒に送付しましょう。

なお、申請用紙には「相続手続きのため、●●(被相続人)の生まれてから亡くなるまでの戸籍が必要」と記載しておけば、提出先の役所で保管されている戸籍が全て取得できます。戸籍は管轄の役所ごとに管理がされていますので、被相続人が生まれてから亡くなるまで、同じところに本籍を置いていた場合は、1回の請求で全ての戸籍をそろえることができます。

しかし、被相続人の婚姻や離婚などによって本籍が移動している場合は、それぞれの役所に申請を行い、戸籍を収集する必要がありますので注意しましょう。

この場合、不足している戸籍がどういった戸籍か、どこに請求すべきかということを、取得した最後の戸籍を読み解いて特定することになります。

以上の作業を繰り返し、被相続人が生まれてから死ぬまでの戸籍及びその中に現れる相続人の戸籍を全てそろえたら、家系図を作成することができます。

3.家系図の作り方

必要な戸籍が全てそろったら、実際に家系図を作成してみましょう。家系図の記載方法には特に決まりはありませんので、ここでは一般的によく使用される書き方をご説明しますね。

一般的な家系図の書き方

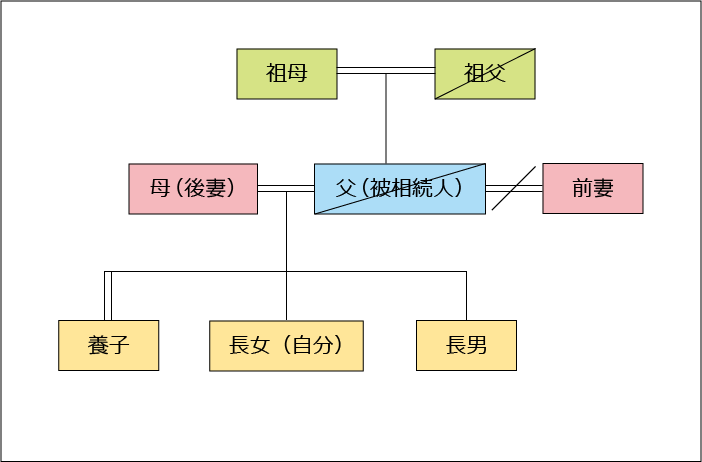

夫婦間は二重線で繋ぐのが一般的です。離婚をしているときは二重線の上から、「/(スラッシュ)」または「×」を書きます。(上記図では「/(スラッシュ)」で離婚を表しています。)

前妻と後妻がいるときは、夫の右側に前妻、左側に後妻を並べます。子供は、父と母の間から1本の線で結びましょう。子供が複数いる場合は、同じ行に子供同士を並べます。左から生まれた順番に記載しましょう。

子供の中に養子がいる場合は、養父と養母の間から二重線で結びます。また、亡くなっている場合は、名前の上から「/(スラッシュ)」を記載することが多いです。上記図では父と祖父に「/(スラッシュ)」がついているため、すでに亡くなっていることを表しています。

家系図を作る際に、気を付けなければならないのは、「世代で行をそろえる」ことです。子供の代、孫の代でそれぞれ同じ行に並べて記載していくと、誰が見ても分かりやすい家系図が作成できます。

基本的にはこのような形で家系図を作成しますが、この家系図を相続の手続きに使用する場合は、それぞれの生年月日や死亡日を名前の下に記載することが多いです。また、本籍や住所を記載する場合もありますので、用途によって使い分けると良いでしょう。

関連:重なり合う親族関係をスムーズに可視化するポイント

複数の婚姻や養子縁組などが発生していると、家系図の中にいくつもの家系が存在することとなり登場する人物も増えてしまいます。

こういった場合は、図示方法を工夫する必要があります。

すべてを一枚の図に詰め込みすぎると、関係が混在して読みにくくなる恐れがあるため、家系図が複雑になってきたときに、すべての情報を1枚の図に一括して盛り込むのではなく、特に重要な人物や世代ごとに小分けの図(サブ図)を別途用意して、そこに詳しい続柄や補足事項を書き添える方法を取るとよいでしょう。

たとえば、再婚による新たな家系が加わった場合、まずはメインの家系図で全体の流れを示し、その合流部分だけを切り出して「サブ図」を作成すると、関係者の結びつきが一目で理解しやすくなります。また、そのサブ図に「◯◯さんは再婚時に養子縁組をしている」「△△さんは先妻との子」といった注釈を入れておけば、後から見直す際にも混乱が起きにくいでしょう。こうした段階的な情報整理によって、細部の誤読や見落としを防げるのが大きなメリットです。

重なり合う家族関係を整理しつつ、必要な情報だけを的確に配置することで、複雑な家系図でも視認性を保ちやすくなります。

4.家系図作成が終わったら、一緒に「法定相続情報一覧図」を申請しよう

家系図の作成が完成したときには、手元に相続人の確定に使用した戸籍謄本が一式手元にある状態だと思います。このタイミングで、「法定相続情報一覧図」を申請しておくと、相続手続がさらに効率的になります。

法定相続情報一覧図とは何か?

法定相続情報一覧図とは、法務局が発行する「戸籍に基づいた相続関係を証明する書類」のことです。交付申請を行うと、被相続人の氏名や生年月日、死亡日、相続人の続柄といった情報が一覧図としてまとめられ、法務局の登記官が公的な証明書として認証してくれます。戸籍の束をひとつひとつ提示しなくても、相続人の範囲を公式に証明できるのが大きな特徴で、保管期間の間は必要な際に必要な数だけ無料で取得ができます。

この一覧図は何に使えるのか?

この一覧図は、不動産の相続登記や金融機関での名義変更など、さまざまな相続手続に利用可能です。これまでは、相続人全員の戸籍謄本の原本が相続手続では必要になるので、手続の数だけ戸籍を準備するか、繰り返し使用するために戸籍提出→返却を繰り返しながら手続きを行わなければいけませんでしたが、現在は法定相続情報一覧図を戸籍の代わりに提出すれば相続手続を進められるケースが増えており、手続にかかる時間と手間を軽減できます。

家系図を作るタイミングで申請するメリット

この一覧図を申請するには、戸籍一式の提出が不可欠です。つまり家系図の作成で戸籍をすべて集めるタイミングこそ、申請にぴったりなのです。二度手間を防ぎ、一度で戸籍収集と法定相続情報一覧図の取得が叶うため、結果的にその後の相続登記や金融機関等での相続手続で役立てられます。

せっかく揃えた戸籍なので、ぜひ有効活用されてみてはいかがでしょうか。

法定相続情報一覧図の詳しい申請方法や必要書類は法務局のホームページで確認できます。

引用元:法務局「法定相続情報証明制度」について

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html

5.本コラムのまとめ

家系図の作成方法についてお伝えしましたが、絶対にこのルールに従って家系図を作成しなければならないわけではありません。どの情報をどこまで盛り込むか、用途に応じて作成しましょう。

中には相続人が50名以上いて、戸籍を集めるだけでも数か月かかる場合もあります。まだ相続は発生していなくても、自分がなくなった場合の相続人がどうなっているのか、親族が亡くなったら誰が相続人になるのかなど、相続が発生する前に準備をしておけば、スムーズに相続手続きが行えるので、空いている時間を利用して家系図を作成してみるのも良いかもしれません。

記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。

Nexill&Partners Group(弁護士法人Nexill&Partners)

福岡を中心に、全国からご相談をお受けしております。

弁護士だけでなく社労士・税理士・司法書士・行政書士と多士業が在籍。

遺産相続、企業支援(企業法務・労務・税務)に特化した総合法律事務所です。

博多駅徒歩7分。初回相談無料、お気軽にお問い合わせください。

当グループでは博多マルイ5Fの「相続LOUNGE福岡オフィス」を運営しております。

こちらもぜひご活用ください。