- HOME>

- 後見制度(任意後見・成年後見)

後見制度の活用をおすすめしたい方

成年後見制度は、認知症を患ったり、交通事故で植物状態になったりするほか、精神障害や知的障害などが原因で、十分な判断能力を有していない方に代わって、代理人(成年後見人・保佐人・補助人)が財産に関する法律行為を代理・同意・取り消したり、身のまわりの世話を行ったりするものです。

下記のような状況に当てはまる方は後見制度を活用することで、各種契約や手続きによる不都合を解消したり、ご自身のご要望にあった財産管理を実現したりすることができます。

- 認知症の親を施設に入所させたいが、親には判断能力がないため契約をすることができず困っている方

- 親の持ち家を売り、これから必要な介護費などに充てたいが、親が認知症のため、家を売却する手続きができない方

- 自分が信頼できる人に後見人を任せて、自分の希望に沿った財産管理をしてもらいたいと考えている方

後見制度を利用する際の流れと後見制度の種類・類型

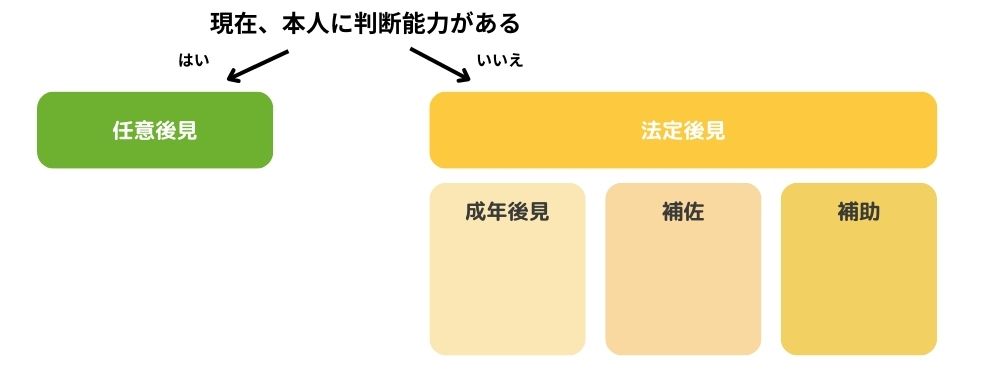

制度の種類としては大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つに分けられ、法定後見制度はさらに「成年後見」「保佐」「補助」の3つに分けられます。

法定後見制度を利用する場合には、まずご本人が成年後見・保佐・補助のどれに該当するのかを検討することから始めます。

後見の類型決定と後見人選任までの流れ

判断能力の有無や低下の度合いは、家庭裁判所が判断します。

判断の大まかな流れは以下のようになります。

①医師による診断書の作成

後見開始の審判を申立を行う際に後見の類型を決定するため、申立より前に診断書を作成してもらう必要があります。

後見申立用に診断書の専用書式があるので、それに記入してもらいます。

②家庭裁判所での手続き

- 1.

- 申立

医師に記入してもらった診断書の他に、各種書類、手数料等が必要です。

- 2.

- 調査鑑定

裁判所から事情を尋ねられたり、本人の判断能力について鑑定を行ったりすることがあります。

- 3.

- 審判

後見等開始の審判・成年後見人等の選任

- 4.

- 後見事務

後見人選任後、家裁へ書類の提出・今後の計画の起案などが必要です。

後見制度の種類・類型

任意後見

任意後見とは、本人が判断能力を有している間に、将来判断能力が不十分となったときのため事前に任意後見人となる人を決めておき、契約を締結する制度のことです。

この制度を利用すれば、自分の意志で誰を後見人にするかを決めることができるので、この人に自分の財産管理をしてほしいという願いを実現することが可能です。

実際に判断能力が低下した時は、任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申立て、これによって任意後見契約に基づいて任意後見人が財産の管理等を行います。

成年後見

成年後見とは、十分な判断能力を有していない方が、不利益を被らないように家庭裁判所に申立をすることで、本人を援助する成年後見人をつける制度のことです。

こちらも、成年後見人選任の申立を家庭裁判所に行い、裁判所の審判が下りたら後見人が選任されます。

後見人として選任された後は、本人に代わって後見人が法律行為を行うことになりますので、各種契約締結なども全て後見人の名前で行います。

なお、弁護士などの専門家の他に親族が後見人になることも可能です。

保佐

保佐とは、認知症や精神障害などによって、日常的なことは一人で行うことが可能なものの、重要な法律行為を行うことが難しい場合に適用される制度です。

家庭裁判所によって保佐人が選任され、家庭裁判所が定める特定の行為の代理、重要な行為に関する同意権が認められます。

補助

補助とは法定後見制度の「成年後見」「補佐」「補助」の3類型の中では最も軽いものになり、日常生活には特に問題はないものの、本人が一人で行うことが難しいことがある場合に適用される制度です。

ご本人の判断能力が不十分な状態の場合、家庭裁判所によって補助人が選任され、家庭裁判所が定める特定の行為の代理、民法13条に掲げられている行為のうち、家庭裁判所が定める特定の行為に対する同意権が認められます。

家庭裁判所によって判断能力の有無や低下の度合いを判断してもらうことで類型が決定するので、その結果を踏まえて必要な対応を進めていきます。

後見人は外部に依頼すべき?依頼する際の選定のポイント

前述した通り、任意後見や成年後見を行ううえでは、後見人をつける必要があります。制度上は未成年を除けば親族の方が後見人になっていただくことも可能です。

しかし、後見人として行う財産管理において不動産の売却等の手続きが含まれていたり、親族のなかで後見人が決まらなかったり等、ご家族のなかだけで進めていくことが難しいケースもあります。その際には、弁護士・司法書士・社会福祉士の「専門職」へ後見人依頼を行うことも1つの手段です。

まず、外部に依頼すべきかどうかを判断するため、後見人がどのような活動・対応が求められるかをみていきます。

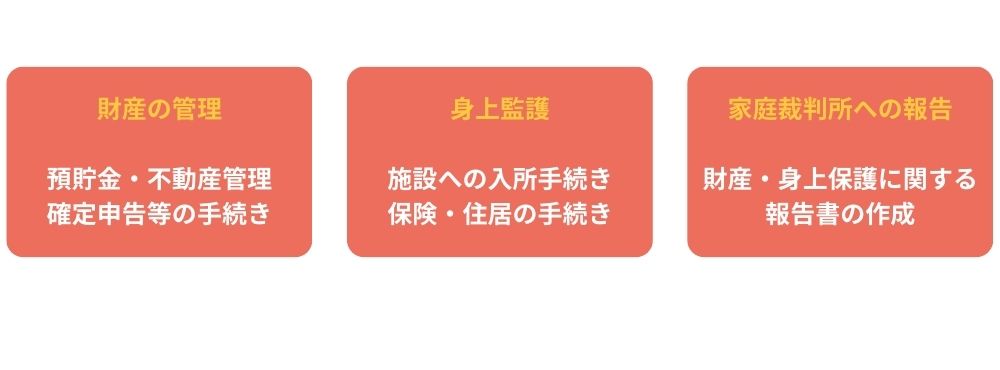

後見人が行う業務

後見人が行う活動として、求められている対応は以下の通りです。

財産の管理

被後見人の所得状況によっては確定申告を行ったり、必要であれば不動産を売却したりと、ただ預貯金を管理するだけでなく、税金や法律が絡む手続きを行う場合もあります。

身上監護

被後見人が、適切に生活できるよう、被後見人の生活や介護、医療などに関する「身の上」の手続きを行います。

例として、施設への入所や退所に関する手続き、介護保険に関する手続き、住居の確保に関する手続きなどがあります。

家庭裁判所への報告

上記に記載した財産管理や身上保護について、定期的に家庭裁判所に報告する義務があります。

家庭裁判所から報告を求める指示がありますので、送られてきた書式に沿って報告書の作成を行います。

このように、後見人としての対応は各種手続きや報告書の作成、財産管理に至るまで幅広い対応が求められています。ご自身の生活もあるなかでこれらの対応を行うことが現実的でなかったり、不動産の売却等の複雑な手続きが発生したりする可能性がある場合には、外部への依頼をご検討いただくと良いかもしれません。

後見人を委託する先の選定ポイント

次に問題となるのが、「誰に後見人を依頼すべきか?」という点になります。専門職のなかでも様々な情報があるため、誰に依頼すべきか悩まれる方も多いです。後見人としての業務をはじめとした相続案件に対応してきた実績を踏まえて、当事務所が考える選定時のポイントをいくつかご紹介します。

後見人としての対応実績

後見人としての対応実績を豊富に持っている専門家は、家庭裁判所への報告業務や財産管理におけるポイントについても熟知しています。過去の実績の有無は提供される業務の質にも直結しますので、過去事例等をお話いただける先だと安心です。

相続・不動産売買に関する知識

被後見人が不動産を所有している場合、不動産の売却手続きや遺産分割協議が発生した際には、後見人が本人の代わりに対応する必要があります。被後見人の状況に応じて後見人として対応すべきことが大きく増えるタイミングも生まれます。

様々な状況変化にもすぐに対応できるよう、相続や不動産売買等への知識を多く持つ専門家に依頼することで、親族の負担を軽減することができます。

税務面を踏まえたアドバイスの有無

後見人は被後見人の税務申告も対応が必要になります。ご家族が成年後見人になったとしても税務申告は税理士に依頼されるでしょうし、専門家後見人として弁護士・司法書士・社会福祉士等が就任したとしても税務の専門家ではないため、税務申告は税理士に依頼することになります。 そのため、税務面も踏まえたアドバイスや手続きも対応してくれる専門家に依頼することで、一括で依頼をすることができます。

上記のような選定のポイントを踏まえて、最適な専門家に依頼することをおすすめします。

Nexill&Partnersでは、上記のポイントを踏まえたうえで後見人としての業務遂行はもちろん、必要に応じて最適な対応を検討いたしますので、被後見人の財産管理を安心してお任せいただけます。

Nexill&Partnersで提供する後見制度におけるサポートの特徴

税務・法務面のワンストップ対応

Nexill&Partnersは、弁護士、税理士、司法書士、社労士、行政書士の5士業法人をもつワンストップ事務所です。後見人業務として被後見人の税務申告や裁判所への報告業務についても、税務・法務面の知見を生かしてワンストップでの対応が可能です。複数事務所に依頼する負担を軽減できることはもちろんのこと、グループ内での情報共有もシステムを活用して行っておりますので、安心してご依頼いただけます。

相続案件の豊富な対応実績

当グループはワンストップの強みを生かして、事務所設立から相続案件に注力して取り組んでまいりました。年間約680件を超える相続案件のご相談を受けるなかで、様々な相続トラブルや遺産としての不動産の取り扱いについて多くの対応実績がございます。これらの知見を生かしたうえで、被後見人の財産をしっかりと守ることができるような財産管理を進めさせていただきます。

担当制によるスピーディーな対応

成年後見・任意後見のいずれにおいても、後見人としての業務は多岐にわたります。当事務所では、弁護士とスタッフを案件ごとに専任しており、発生する手続きを踏まえた業務についてスピーディーな対応が可能です。

後見制度に関する弁護士費用目安

成年後見の場合

①後見人選任の申立準備

後見人を選任するための申立準備に向けて申立書類の作成の準備を行います。その後の候補者としての家庭裁判所との面談対応等を踏まえて後見人としての業務を開始いたします。

| 申立手数料 | 275,000円 |

|---|---|

| 候補者手数料 ※家庭裁判所等との面談 |

88,000円 |

②後見人としての業務遂行

成年後見人としての財産管理や身上監護等の業務に関する報酬については、家庭裁判所が報酬額を決定いたします。具体的な報酬額の目安についてはこちらをご確認ください。

任意後見の場合

①後見人選任の申立準備

任意後見人として選任いただく際は、任意後見に関する契約を締結いたします。

| 契約締結手数料 | 220,000円 |

|---|

※別途、公証役場手数料が発生いたします。

②後見人としての業務遂行

任意後見の場合には、財産管理契約や面談対応等に応じて月額での報酬が発生いたします。

| 財産管理契約 | 220,000円 |

|---|---|

| 任意後見人の業務報酬 | 月額22,000円~ |

| 面談手数料 | 月額22,000円~ |

③任意後見監督人への選任

任意後見監督人として、任意後見人が契約内容に沿った活動を実施できているかどうかを、ご提出いただいた書面をもとに監督を行います。ご家族等を任意後見人として選任される際に、当事務所は任意後見監督人として対応をさせていただくことも可能です。

| 任意後見監督人選任申立手数料 | 220,000円 |

|---|

後見制度に関するご相談はNexill&Partnersへ

後見制度を利用するうえでは、現在のご家族のご状況等をヒアリングしたうえで、最適な対応策のご提案をさせていただいております。後見人としての業務遂行においても、税務・法務面に関する知見を生かしてスムーズなサポートが可能です。初回相談は無料で対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

また当事務所では、「相続LOUNGE」の運営も行っております。「いきなり弁護士に相談するのは不安」という場合には、情報を収集する場としてもご活用できますので、ぜひお立ち寄りください。