「長年使わない山林や荒地を引き継いでしまい、固定資産税や維持管理が重荷になっている……。」

「相続した土地を国に引き取ってほしいけれど、どのくらい費用がかかるのだろう?」

2023年4月からスタートした相続土地国庫帰属制度は、「使わない土地を手放したい」というニーズに合致した、新しい仕組みとして大きな注目を集めています。しかし、土地を国庫に帰属させるためには一定の要件を満たさなければならず、負担金をはじめとする各種費用が必要となります。本コラムでは、制度申請時に発生する「負担金はいくらなのか?」という疑問を中心に、申請手続きの流れ、費用の内訳、注意点などを弁護士の視点から解説いたします。

1.国庫帰属制度の基礎知識|利用の背景

相続土地国庫帰属制度は、2023年4月から始まった新しい制度です。「相続したものの使い道がなく、維持コストのみがかかる土地」を持っている場合、要件を満たせれば国にその土地を引き取ってもらう(国庫に帰属させる)ことができます。

この制度が注目される背景として、「負動産」と呼ばれる問題があります。遠方の山林や荒地など、本来は所有するメリットを享受できない土地を相続した場合、固定資産税や維持管理の手間だけが毎年発生してしまうほか、売却しようにも買い手が付かないケースが多く、所有する相続人にとって重い負担となっていました。

これまでは国が不要な土地を受け取る仕組みは、非常に限定的でしたが、今回の相続土地国庫帰属制度によって、一定の要件と審査を経ることで、不要な土地を手放す選択肢ができたのです。

2.申請時に必要な費用の内訳とポイント

2-1.負担金とは何か

相続土地国庫帰属制度を利用して土地を手放すには、「負担金」という費用が発生する場合があります。これは国が将来的に土地を管理・維持するための整備費や、各種の法令手続き・事務にかかるコストをカバーする目的で設定されたものです。具体的には次のとおりです。

- 負担金:申請が承認され、実際に国庫帰属が行われる段階で支払う費用

- 審査手数料:申請書を提出した際に発生する手数料(後述)

2-2.審査手数料との違い

国庫帰属制度で生じる費用として、「審査手数料」があります。負担金と混同されがちですが、両者のタイミングや用途は大きく異なるため、押さえておきましょう。

- 審査手数料:申請書を提出する際に、土地1筆あたり14,000円を納付

- 負担金:申請が承認された後、国庫に帰属させる時点で支払う

上記の通り、審査手数料は「審査を受けてみるだけ」でも必ず発生します。一方、負担金は「審査に通ったら」初めて支払う費用です。いずれも国庫帰属の手続を進めるうえでは避けられない費用ですが、その性質や発生時期が異なるため注意が必要です。

3.相続土地国庫帰属制度の負担金はいくらかかるのか?

1.負担金とは

負担金は、土地の性質に応じた管理費用のことで、今後10年分の管理費用に相当する金額になります。

この負担金には、国が将来にわたり当該土地を管理するコストをまかなう意味合いがあり、面積や現況などの要素を踏まえて算定されます。

2.負担金の額

承認申請があった土地は、「宅地」「農地」「森林」「その他」の4種類に区分されて、この区分によって決まっている計算方法で負担金が決まります。

どの区分に当てはまるかは、申請時に提出された資料や実地調査などの客観的事実に基づいて、判断されることになります。

また、計算式に用いられる土地の面積は、登記記録上の地積です。

では、具体的な計算方法を見ていきましょう。

(1)申請する土地が宅地の場合

≪原則≫

面積に関わらず一律20万円

≪例外≫

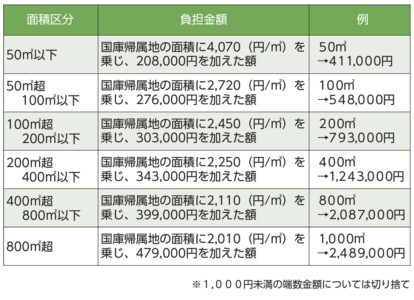

宅地のうち、都市計画法の市街化区域または用途地域が指定されている地域内の土地については、以下の計算方法となります。

図1 法務省 令和5年4月版 相続土地国庫帰属制度のご案内 P.46より 引用(引用元:https://www.moj.go.jp/content/001390195.pdf)

(2)申請する田・畑が宅地の場合

≪原則≫

面積に関わらず一律20万円

≪例外≫

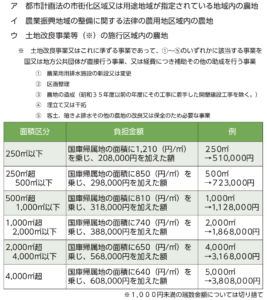

農用地として活用されている土地のうち、以下に当てはまる農地は面積に応じて負担金が決まります。

図2 法務省 令和5年4月版 相続土地国庫帰属制度のご案内 P.47より 引用(引用元:https://www.moj.go.jp/content/001390195.pdf)

(3)申請する土地が森林の場合

面積に応じた算定方法となります。

図3 法務省 令和5年4月版 相続土地国庫帰属制度のご案内 P.48より 引用(引用元:https://www.moj.go.jp/content/001390195.pdf)

(4)申請する土地がそれ以外(雑種地、原野など)の場合

4.負担金の納付方法

国庫帰属の申請が承認されると、法務局から申請者に対して、負担金通知書と納入告知書が送付されます。

納入告知書に実際に納める負担金額が書かれていますので、期限内に納付をすることになります。期限内の納付が確認できなければ、承認が取り消されることもあり得るため、必ず期日内に納付を行いましょう。

負担金が納付された時点で、その土地の所有者が国に移転します。

5.不承認だった時の費用返還や代替策

相続土地国庫帰属制度では、誰で実に承認を得られるわけではありません。前提となる要件(境界がはっきりしているも確か、残置物がないか等)を満たさない場合や、土地の状態が国として管理困難と判断される場合などには、不承認となる可能性があります。以下、不承認となった場合の注意点と代替策について解説します。

不承認時の手数料返還はない

基本的に、審査手数料は返還されません。申請手数料は“審査そのもの”にかかる費用であるため、「審査を実施した」という事実があれば、承認・不承認にかかわらず支払い損になるということです。一方、負担金は「承認が下りてはじめて支払い義務が生じる」ため、不承認の段階ではそもそも負担金を納付する必要はありません。

同じ土地で再度申請することは可能

国庫帰属申請に関しては、「一度不承認になったら二度と申請できない」というわけではありません。しかし、不承認になった原因(境界不明、残置物処理不足など)を解消しないまま再申請しても、再び不承認になる可能性が高いでしょう。つまり、再申請は可能とはいえ、問題点を確実にクリアしなければ同じ結果になりがちです。また、再度申請する場合も筆ごとの審査手数料が改めてかかってしまいます。

代替策としての売却や寄付

もし国庫帰属を断念せざるを得ない場合、不動産会社に仲介を依頼して売却先を探す方法や、地方自治体やNPO法人への寄付を検討する方法があります。ただし、近年では地方自治体も不要な土地を安易に受け取らない傾向が強く、寄付には難色を示される可能性が高いです。売却についても、買い手が付かない土地の場合は価格を大幅に下げても契約に至らないケースが少なくありません。

弁護士や不動産会社のマッチングサポート

国庫帰属が不承認となり、別の手段を探す必要がある場合には、不動産会社等が提供するマッチングサポートを活用する手もあります。中には、「キャンプ場用地として買い手を募る」「太陽光発電の事業者向けに紹介する」といった手法で、新たな活用を提案できる業者も存在します。一見すると価値がなさそうに見える土地でも、特定のニーズを持つ買い手とマッチングできれば取引が成立する場合があるのです。

このように、国庫帰属の不承認時には手数料の返還がなく、かつ改めて別途手続きを検討しなければなりません。負担金だけでなく、不承認時のリスクも踏まえたうえで手続きを進める必要があるでしょう。

6.申請手続きに関わる書類作成を弁護士・司法書士に依頼するメリット

国庫帰属制度の申請はご自身でも進めることができますが、申請手続きを専門家に代行依頼をすることもできます。専門家に頼むメリットとしては、以下のような点が挙げられます。

1.相続登記が未了でも一貫対応

まだ相続登記がされていない土地を国庫帰属させるには、まず相続登記を完了しておく必要があります。司法書士に相続登記を含めて依頼をすることで、申請前の登記手続きから国庫帰属申請までスムーズに対応ができます。

2.手続にかかる負担を軽減

書類作成から申請までを専門家に代行してもらうことで、申請書類作成に費やす時間が減らせるほか、申請書類の不備による再審査のリスクも減らすことができます。

7.本コラムのまとめ|費用負担を見極め、安全な手続きで安心を

相続土地国庫帰属制度は、不要な土地を最終的に手放す手段として、きちんと活用できれば、固定資産税などの維持コストから解放され、管理責任も国へ引き継げるため、今後の負担が大幅に軽減される可能性があります。しかし、要件不備で不承認となるリスクや、土地の状況によっては高額な負担金が発生する懸念もあり、必ずしも誰にとってもスムーズに進むわけではありません。

そのため、納付すべき負担金の金額と、今後も所有し続ける際にかかる金額とを比較し、この制度を利用するかどうか、代替案としての売却・寄付なども含めて検討することが大事です。

当事務所では、相続に特化した弁護士を中心に、相続案件のワンストップでのサポートを提供しております。国庫帰属制度の利用をご検討されている方、あるいは「土地を手放す方法を探している」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。

Nexill&Partners Group(弁護士法人Nexill&Partners)

福岡を中心に、全国からご相談をお受けしております。

弁護士だけでなく社労士・税理士・司法書士・行政書士と多士業が在籍。

遺産相続、企業支援(企業法務・労務・税務)に特化した総合法律事務所です。

博多駅徒歩7分。初回相談無料、お気軽にお問い合わせください。

当グループでは博多マルイ5Fの「相続LOUNGE福岡オフィス」を運営しております。

こちらもぜひご活用ください。