相続土地国庫帰属制度では相続した土地であることが前提条件ですが、その中でも対象となる土地、ならない土地があります。

またその中でも、「そもそも申請ができない」土地と「申請をしても却下されてしまう」土地の2つに分かれます。本コラムでは「相続土地国庫帰属制度が使えない可能性はある?」という方に向けて、リスクのある土地について分かりやすく解説いたします。

1.相続土地国庫帰属制度において対象とならない(申請できない)土地

まず、対象とならない土地は大きくわけて5種類定められています。

②担保権や収益を目的とした権利等が設定されている土地

③他人が使用する土地

④有害物質により汚染されている土地

⑤境界が明らかでなく、境界について争いがある土地

この5種類については、そもそも申請の段階で即却下されてしまいます。

つまり、審査すらしてもらえないということです。

2.相続土地国庫帰属制度において対象とならない土地の解説

対象とならない土地について、1つ1つ詳しく見ていきましょう。

①建物が建っている土地

建物は、一般的に土地よりも管理コストが高く、年月が経つにつれて老朽化し、最終的に建て替えや取り壊しといった手間がかかるため、今回の制度を使えるのは土地のみとなっています。

そうなると、申請しようとしている土地とそのうえにある建物の名義が異なってくるため、建物がある土地は申請対象外となっています。

なお、すでに建物は取り壊し済みで建物滅失登記が終わっていないという場合は、建物滅失登記をすることを条件に申請は可能となります。

②担保権や収益を目的とした権利等が設定されている土地

銀行からお金を借りる際に不動産を担保にすることも多いですよね。

つまり、担保にされている土地は、場合によっては担保権が実行され国が土地の所有権を失ってしまう恐れがあるため、担保権が設定されている土地は対象外となります。

また、地上権(※1)や地役権(※2)、賃借権(※3)といった使用収益に対する権利が設定されている土地についても、国が土地の管理をする際に権利者への配慮が必要となってしまうため、申請できないとされています。

※1 地下や空間を含め、他人の所有する土地を収益目的で使用する権利のこと。他人の土地への太陽光パネルの設置や看板の設置など。

※2 自分の土地のために、他人の土地を使う権利のこと。例えば、所有地に入るために他人の土地を通らないと入れない場合に、地役権が設定されることがある。

※3 賃貸借契約に基づいて、土地を借りた人が自由に使用等出来る権利のこと。例えば、土地を借りて家を建てるなど。

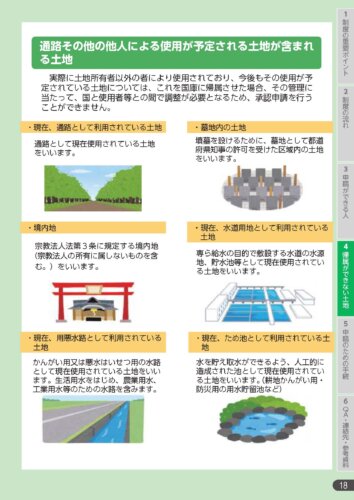

③他人が使用する土地

書かれている通り、所有者以外の人も使用しており、今後も継続して使用することが予定されている土地については、管理に手間がかかってしまうため、申請をすることが出来ないとされています。

具体的には以下の通りです。

図1 法務省 令和5年4月版 相続土地国庫帰属制度のご案内 P.18より 引用(引用元:https://www.moj.go.jp/content/001390195.pdf)

④有害物質により汚染されている土地

土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)第31条第1項・第2項の基準を超える特定有害物質により汚染されている土地は、管理又は処分に大きな制約が生じたり、汚染除去のための多額の費用が発生したりする恐れがあるため、申請が出来ないこととなっています。

⑤境界が明らかでなく、境界について争いがある土地

申請書にも境界の写真を添付する必要があるように、この点についてはかなり重要視されています。

隣接する土地の所有者との間でどこがお互いの土地の境界線なのかについて、争いがある場合、国に帰属させると国がその紛争の当事者となるため、申請対象外の土地とされています。

また、今後解説していく予定ですが、山林などの場合、樹木が生い茂りどこが境界なのかが不明な場合があります。

そのようなときであっても、ご自身なり土地家屋調査士なりで境界を明らかにした状態で申請が必要となっています(測量や境界確認書の提出は必要なく、境界の写真を添付します。)。

3.帰属が認められない(却下される)土地

審査に出しても以下に該当してしまうと、帰属が認められないことになっています。

②土地を通常管理するのに邪魔になる工作物や車両、樹木その他の有体物がある土地

③除去しないと管理が出来ない有体物がある土地

④隣接する土地の所有者等との争わなければ管理が出来ない土地

⑤そのほか管理するにあたって多額の費用労力が必要となる土地

4.帰属が認められない(却下される)土地についての解説

①崖があり、通常管理するにあたって多額の費用や労力を要する土地

勾配30度以上+高さ5メートル以上という政令で定める崖の基準に該当する崖が申請する土地にあり、管理をするにあたって多額の費用や労力を要する場合は、承認されないことになっています。

なお、多額の費用や労力を要するものの例えとしては、その崖が近隣住民の生命等に被害を及ぼしたり、隣地に土砂が流れこむ可能性があったり、土砂崩れが行いような工事が必要だったりするような場合とされています。

②土地を通常管理するのに邪魔になる工作物や車両、樹木その他の有体物がある土地

以下の2要件すべてに該当する土地である場合は、承認されません。

イ その有体物(※)が土地の通常の管理又は処分を阻害する

※ イの考え方について

森林において樹木がある場合や、宅地において安全性に問題のない土留めや柵等がある場合など、その土地の形状・性質によっては、地上に有体物が存したとしても、必ずしも通常の管理又は処分を阻害するわけではありません。

法務省 令和5年4月版 相続土地国庫帰属制度のご案内 P.21より 引用(引用元:https://www.moj.go.jp/content/001390195.pdf)

・果樹園の樹木、放置すると倒木する恐れのある枯れた樹木、枝の伐採を定期的に行う必要のある樹木

・放置車両

・建物には当てはまらない廃屋 など

そのようなときであっても、ご自身なり土地家屋調査士なりで境界を明らかにした状態で申請が必要となっています(測量や境界確認書の提出は必要なく、境界の写真を添付します。)。

③除去しないと管理が出来ない有体物がある土地

書いた通り、除去しないと土地の管理が出来ない有体物が土地上にある場合は、帰属させることが出来ません。

・産業廃棄物

・建築資材

・土地の下にある建物の基礎など

・古い水道管

・井戸 など

なお、土地の形状等から、除去しなくても支障はないサイズの小規模な有体物の場合は、そのままでも問題ないとされることもあります。

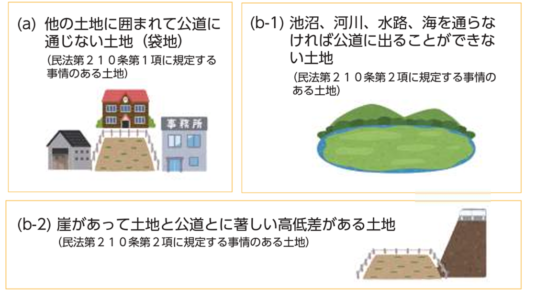

④隣接する土地の所有者等と争わなければ管理が出来ない土地

以下の2種類に分類されます。

(1) 民法上の通行権利が妨げられている土地

以下のa又はbに当てはまる土地は、民法上、その土地を囲んでいる土地を通行することが認められているのですが、通行する土地の所有者との争訟等で通行が妨げられている場合は、その土地の帰属は認められません。

図1 法務省 令和5年4月版 相続土地国庫帰属制度のご案内 P.23より 引用(引用元:https://www.moj.go.jp/content/001390195.pdf)

(2) 所有権に基づく使用等が妨げられている土地

所有者以外の第三者の行為によって、土地の所有者の所有権による使用等が妨げられている場合には、承認されません。

・不法占拠者がいる

・隣地からの生活排水の流入等により、土地の使用に影響がある

・土地上にある樹木を第三者に販売する契約を締結している など

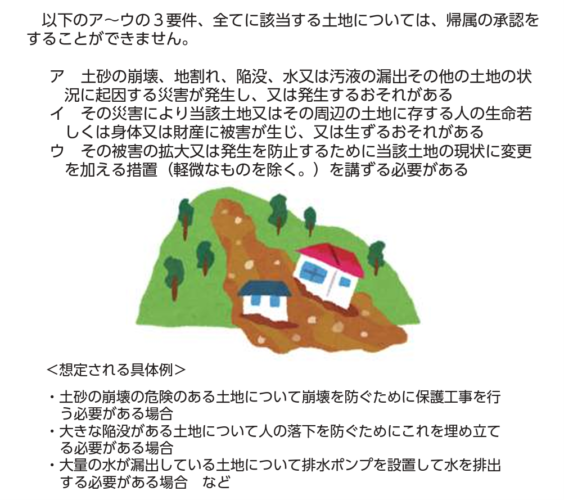

⑤そのほか管理するにあたって多額の費用、労力が必要となる土地

災害の危険があり、周辺住民や財産に被害を及ぼす可能性のある土地については、帰属の承認が出来ません。

具体的には、以下の3要件すべてに該当する場合です。

図2 法務省 令和5年4月版 相続土地国庫帰属制度のご案内 P.24より 引用(引用元:https://www.moj.go.jp/content/001390195.pdf)

5.さいごに

さて、そもそも土地国庫帰属制度が使えない土地、帰属の申請をしても承認されない土地がどんな土地なのか、お分かりになりましたでしょうか?

当てはまる可能性があっても実際どうなんだろう?と思われる方もいるかと思います。申請に関するご相談は土地国庫帰属制度を十分に理解している専門家に一度ご相談をいただくことをおすすめします。当事務所でも法律相談に対応しておりますので、お気軽にご活用ください。

6.相続土地国庫帰属制度-よくあるQ&A

7.相続土地国庫帰属制度申請手続サポートサービス

弁護士法人Nexill&Partnersでは、相続土地国庫帰属制度の申請を、本人に代わり士業が代行するサービスを行っております。

実際の申請手続きは、該当の土地の特定や境界の確定、負担金の算定など、申請書類を作成する際にある程度の専門知識が必要になり、必要書類の収集も含めて手間がかかってしまいます。

申請に関して少しでも不安がある場合は、初めから全て専門家に依頼されることをお勧めします。

記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。

弁護士法人Nexill&Partners(旧:弁護士法人菰田総合法律事務所)

福岡を拠点とした弁護士法人Nexill&Partnersは、司法書士法人と税理士法人も有した法律事務所です。

相続相談実績は、年間680件以上を誇ります。

相続関連業務の弁護士(代理人)業務だけではなく、相続登記から相続税申告まで全てをワンストップで解決できる士業事務所のため、福岡県内だけでなく、県外からのご相談者様も多数いらっしゃいます。